枝豆の収穫時期

枝豆は開花してから40日~50日経った頃に子実がどんどん大きくなっていき、サヤを押さえると中の実が飛び出すようになる頃が収穫の最適期です。地域にもよりますが植え付けからだと大体80日~90日ぐらいが目安です。

枝豆の収穫期間は極端に短く、約1週間~10日間程度しかありませんので、過熟(サヤが黄色になる)前に収穫するように気を付けなければいけません。適期を過ぎると実は硬くなり、品質も落ちていきます。

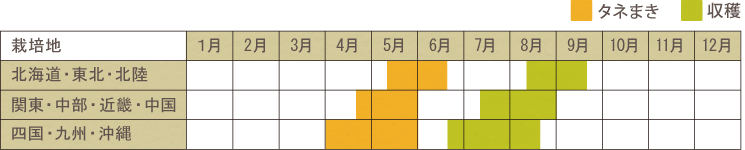

枝豆の栽培スケジュール

※ 枝豆の品種によってタネまき、収穫の時期が異なります。

枝豆の栽培型(種まきの時期)について

一般に、温度と日長に対する反応から夏大豆型、秋大豆型、中間型の三つの型に分けられます。

種袋の説明に、「種まき後○○日程度で収穫ができる早生品種」といった説明が必ず書いてあります。

収穫時期に梅雨や秋の長雨の時期が当たるように逆算して、種まきの時期を決めると良いでしょう。

それぞれの品種を時期に合わせて栽培することが大切になります。

枝豆の栽培手順

1.土づくり(種まき約2週間前)

石灰をまいて耕します。

石灰の使用目安:100~150g/平方メートル

2.畝(うね)づくり(種まき約1週間前)

肥料をまいて耕し、畝を立てます。

畝:幅60cm、高さ10cm

肥料の使用目安:堆肥 2kg/平方メートル、化学肥料 50g/平方メートル

3.種まき

畝に種まき用の溝を作り、その溝の中に30cm間隔で2粒ずつ種をまきます。

土をかぶせて手で軽くおさえ、水をたっぷりと与えます。

種まき用溝:1本(畝中央)、深さ2cm

4.追肥・土寄せ(種まき約60日後)

草丈が10cmぐらいに育ったら、株間に肥料を足し(追肥)、土寄せをして株を安定させます。

肥料の使用目安:化学肥料30g/平方メートル

5.収穫(種まき約80日後)

サヤがふくらみ、実も十分にふくらんだら根本から引き抜きます。

枝豆は収穫後すぐに味が落ちてしまいます。収穫したその日が最もおいしくいただけます。

枝豆のおいしいゆで方はこちら 枝豆のゆで方

外敵対策

害虫対策

枝豆を栽培する時に発生しやすい害虫は、カメムシ類、シンクイムシ類、ハスモンヨトウです。

カメムシ類は発生初期に、シンクイムシ類はサヤができ始めたころにそれぞれ薬剤で防除出来ます。

ハスモンヨトウは、ふ化幼虫が葉裏に群生して食害し、上位の葉が「白化葉」になるのですぐわかります。幼虫が大きくなるとサヤも食べるようになるので発生を見逃さないようにして幼虫が群生している葉ごと切り取って処分するといいでしょう。

鳥害対策

発芽するとき、豆自体が土の上に出てきて、そこから双葉になるので、鳥に食べられてしまうことがよくあります。

種まき後は寒冷紗などをかぶせて管理し、本葉が2~3枚出てきたら外すようにすると、鳥の被害を防ぐことができます。ある程度苗が大きくなるまではポットで育ててから畑に移すという方法もあります。

雑草対策

抜いても抜いても雑草は生えてくるものです。見つけ次第、それも小さいうちに根こそぎ抜き取りましょう。

抜かないでおくと、日光や水、肥料を枝豆と奪い合うことになり、生命力の強い雑草に必要な栄養を全てとられ、枝豆の生育、着サヤ、品質に大きく影響を及ぼします。

畝をマルチングで覆うのも効果的です。雑草のタネは光のないところでは芽が出てこないので、雑草の被害を減らすことができます。

病気対策

枝豆は病気の発生はほとんど無い丈夫な野菜ですが、ごく稀にモザイク病と白絹病が発生することがあります。

モザイク病はアブラムシ等の害虫の飛来を防止することで防げます。

白絹病は、連作地や高温多湿下で発生しやすいので、連作、密植を避けることで防げます。

万が一発病した場合は株を早めに取り除くようにして下さい。

枝豆の栽培記録を更新中!

枝豆の種まき、水やり、間引き、などの成長過程から収穫まで、枝豆の栽培状況をブログ形式で随時更新いたします。

枝豆栽培記録はこちら 枝豆栽培記録