枝豆の特徴

枝豆は、大豆の未成熟な豆のことを指し、完熟すると「大豆」になります。

つまり大豆が未熟な緑色の状態のときに収穫したものが枝豆です。

植物分類学上、大豆は豆類で枝豆は野菜類となっています。

枝豆

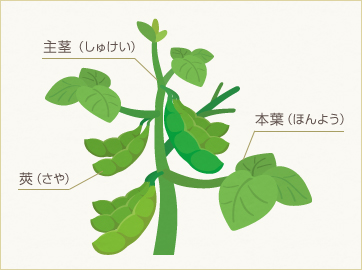

1本の主茎(しゅけい)から100個ちかくの実を収穫することができる枝豆ですが、花が咲くとそのほとんどが実になるイネ(稲)に比べて、枝豆は7~8割の花が落ちて、2~3割ほどしか実になりません。

ひとつの葉のつけ根にふさが付き、ふさ1つに花が3~4つ付きます。

花の子房(しぼう)が莢(さや)に、胚珠(はいしゅ)が実に成長するのです。

枝豆の子実

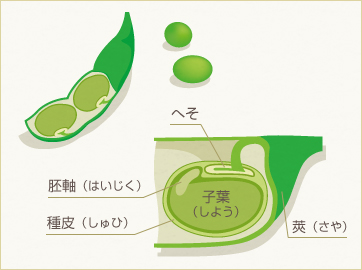

枝豆の実は、莢(さや)に包まれています。

莢は実を守り、実を太らせるために光合成も行っています。実はへそを通じて莢と結合し、へそから養分を受け取り成長していきます。

実の中は子葉が重さの90%を占め、残りは胚軸(はいじく)等で形成されています。

枝豆の品種・ブランドについて

枝豆は鮮やかな緑色が特徴的ですが、「奥原早生(おくはらわせ)」や「サッポロミドリ」等、さまざまな品種があります。

その違いは早生か晩生などの早晩性、粒の大きさや、さやや茎を被っているうぶ毛の色などによります。現在では枝豆専用の品種が400品種以上あるといわれています。

また、大豆の一種である茶豆や黒豆も独特の風味が好まれて、大豆になる前に収穫し、枝豆として食べるようになりました。

主なものに、山形の「だだちゃ豆」や新潟の「茶豆(黒埼茶豆)」、兵庫の「丹波黒豆(丹波篠山黒大豆)」などがあります。これらも、枝豆用として収穫せずそのまま生育させていけば、いずれ大豆になります。

枝豆の名前について

| 学名 | Glycine max (L.) Merrill |

|---|---|

| 英名 | green soybeans、Edamame、Edamame bean |

| 和名 | 枝豆(えだまめ) |

| 分類 | マメ目マメ科ダイズ属 |

枝豆の歴史

大豆の起源地については中国東北部で分化して誕生した説や、中国南西部とする説等、正確には特定されていませんが、中国の古代文献の記述から4000年前には栽培されていたと考えられています。

日本においては、遺跡からの出土によって、縄文中期から後期にかけて存在が確認されていますが、どのように日本列島にもたらされたのか等、正確にわかっておらず、未だルーツが不明な作物です。

枝豆の歴史をもっと詳しく知りたい! 枝豆の歴史